“Le SEO est mort ! Vive le GEO.”

C’est une phrase qu’on entend de plus en plus souvent — surtout chez ceux qui aiment annoncer des révolutions. Pourtant, si l’on comprend le rôle fondamental d’un moteur de recherche, on comprend vite que GEO et SEO ne s’opposent pas : ils s’inscrivent dans une même logique, adaptée aux nouveaux formats de réponses.

En réalité, si les “influenceurs” avaient compris ce en quoi consiste un moteur de recherche, ils auraient compris que le GEO (Generative Engine Optimization) et le SEO partagent les mêmes enjeux et ce depuis toujours.

Alors pas de panique, on respire, vous n’êtes pas devenus les boomers de la recherche web. Je vous invite plutôt à accueillir cette nouveauté avec curiosité, à en comprendre les ressorts, et à identifier les similarités comme les différences entre SEO et GEO.

Qu’est-ce que le Generative Engine Optimization (GEO) ?

Aujourd’hui appelé Generative Engine Optimization et en français “optimisation de la recherche générative assistée par intelligence artificielle”, cette discipline a parfois été désignée sous le terme de LLM SEO. Mais l’appellation GEO me semble plus pertinente.

Derrière le terme GEO, on regroupe l’ensemble des techniques qui visent à faire apparaître votre contenu dans les réponses générées par des IA (moteurs conversationnels) comme ChatGPT Search, SGE (Search Generative Experience), Perplexity, Bing Chat, Gemini, Claude ou You.com.

Le but n’est plus seulement d’apparaître en haut des résultats. Le but, c’est d’être intégré, repris, synthétisé dans une réponse générée par une IA. Il ne s’agit plus de gagner une place, mais de mériter une citation.

Et cette bascule change la nature même de l’optimisation. Vous ne visez plus uniquement des positions : vous visez la réutilisation. Et vous ne produisez plus du contenu pour un moteur "statique", mais pour un modèle qui comprend, reformule, synthétise et redistribue l’information.

Est-ce vraiment si important que ça le GEO ?

J’aurais tendance à répondre que oui.

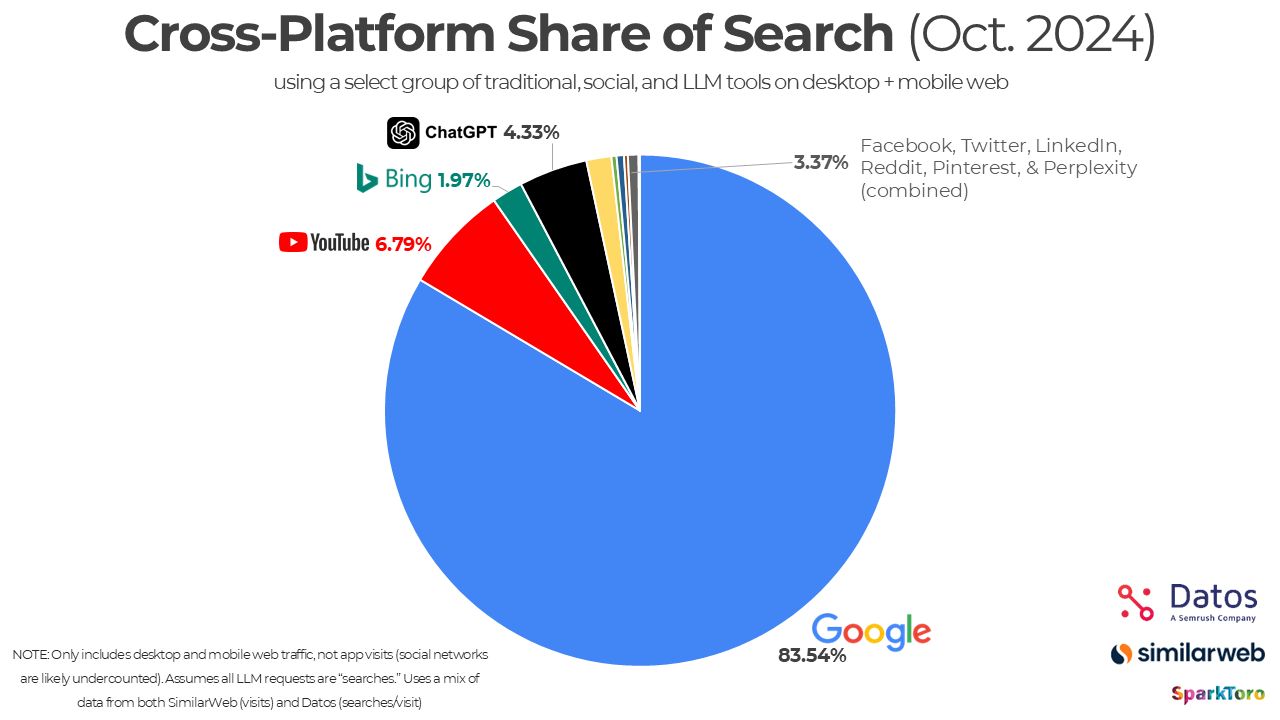

Ce à quoi, vous pourriez m’opposer les statistiques d’usage des moteurs de recherche génératifs type Perplexity ou ChatGPT Search. Il n’est d’ailleurs pas aisé de trouver des statistiques fiables. Néanmoins, Rand Fishkin avait partagé sur LinkedIn une étude effectuée par Similarweb où l’on voit ChatGPT Search à 4,37%.

Alors en effet, au regard du nombre de recherches effectuées sur les moteurs de recherche, celles effectuées sur les moteurs génératifs type ChatGPT Search ne représentent qu’une infime portion.

Néanmoins, je tends à penser que ces nouveaux moteurs vont aussi permettre de démocratiser encore plus la recherche vocale depuis notamment les smartphones voire même certaines webapp, puisqu’elles sont capables de générer des réponses beaucoup plus naturelles que ce qu’avait l’habitude de nous répondre Siri ou encore Google.

Qui plus est, nous observons que le recours à ce type de moteurs de recherche dépend aussi des âges. Les plus jeunes y ont bien plus recours que les “moins jeunes”. Donc il faut mettre l’importance du GEO au regard de votre audience.

Enfin, et c’est une observation que nombreux partagent, les moteurs de recherche génératifs ont le mérite de pouvoir apporter des réponses rapides et simples à des questions basiques. Ils répondent donc à un type de requête qui n’était pas forcément (bien) adressé par les moteurs de recherche traditionnels. En d’autres termes, on préfère parfois une réponse de ChatGPT à une liste de 10 URLs sur une page de résultat (cela ne signifie pas qu’il faut s’en contenter systématiquement).

En résumé, le GEO va prendre une place croissante dans votre stratégie, pour trois raisons principales :

- La montée en puissance des recherches vocales, facilitées par des assistants conversationnels plus intelligents ;

- L’adoption plus rapide par les jeunes générations, qui zappent les pages de résultats classiques ;

- Le confort d’obtenir une réponse directe à une question simple, sans avoir à naviguer sur plusieurs sites.

Comment fonctionne le GEO ?

Pour comprendre comment fonctionne un “système”, je vous invite à vous interroger sur ce que le système cherche à réaliser. Si vous comprenez l’objectif d’un système, vous comprendrez aisément ses problématiques et donc ses solutions.

Revenons à nos moteurs de recherche génératifs.

Ces derniers souhaitent apporter une réponse à votre prompt et ce en considérant le contexte que vous indiquez. Cette réponse doit donc vous apporter pleine satisfaction, sans mettre en péril l’internaute (que ce soit notamment en santé ou en argent ce qui devrait faire écho au YMYL pour ceux qui connaissent).

Il faut donc que la réponse soit fiable.

Le problème, c’est que ces moteurs s’appuient sur des LLM (Large Language Models). Autrement dit, ils ne font pas de fact-checking. Ils génèrent la réponse la plus probable à partir d’un corpus. Pour renforcer la fiabilité, ils doivent donc s’appuyer sur des contenus jugés crédibles.

Et là, on retrouve des logiques très proches de celles du SEO. Pour être utilisé dans une réponse, un contenu doit être clair, structuré, et perçu comme digne de confiance — ce qui n’est pas sans rappeler l’EEAT (Expertise, Expérience, Authoritativeness, Trustworthiness).

“Attends Quentin, mais ce que tu me dis me fait penser au SEO ?”

Oui, car tous les moteurs de recherche ont la même complexité : apporter une solution satisfaisante à une requête en un temps record.

Comprendre l’information retrieval c’est comprendre le GEO et le SEO

Je vous propose donc un petit saut dans le temps : l’Information Retrieval (ou IR pour les intimes) nous vient des années 40. Si vous n’en avez jamais entendu parler, pas de panique — c’est normal, ce n’est pas le genre de concept qu’on l’on vous explique dans un tuto “devenir consultant SEO en 10 jours”. Et pourtant, cette discipline est ce qui régit les fondations du référencement naturel.

L’IR, en version “simple”, c’est l’ensemble des techniques qui permettent à un système de recherche d’aller chercher l’info pertinente dans un océan de données. Et ce fonctionnement repose classiquement sur trois étapes principales (je simplifie, on se détend les puristes) :

- Indexation des données : on analyse un corpus d’informations et on l’organise de façon à ce qu’un système puisse y accéder efficacement. C’est là qu’interviennent les classiques TF-IDF, BM25, etc ;

- Évaluation de la pertinence : quand l’utilisateur tape une requête, le système va chercher à évaluer les documents en fonction de leur proximité sémantique avec la requête (c’est là que le matching lexical ou sémantique intervient) ;

- Présentation des résultats : les documents sont classés selon leur score, et affichés — souvent sous forme d’un classement, façon SERP, influencé par des signaux de qualité comme le fameux PageRank.

Et là où ça devient intéressant pour nous, c’est que ce schéma reste valable pour Google comme pour ChatGPT Search. Oui, oui.

La grande bascule ne se situe pas dans le socle, mais dans la forme de la réponse. Là où Google va vous afficher une liste d’URLs (retrieved), les moteurs génératifs vont fabriquer une réponse (generated), parfois en citant vos contenus, parfois sans.

Ainsi, vous aurez compris que les moteurs de recherche génératifs ont les mêmes “besoins” que des moteurs de recherche “classiques” :

- Se construire un index ;

- Évaluer cet index selon des critères de “qualité” (similaires aux EEAT) ;

- Être en mesure de restituer une réponse dans un contexte précis.

Des besoins certes similaires mais qui dans la restitution du résultat prennent une forme différente et c’est ce que nous allons voir juste après.

Différences entre GEO et SEO

Le meilleur moyen de comprendre un concept nouveau c’est bien souvent de le mettre en lumière par rapport à un concept que l’on maîtrise déjà.

Je vous propose ainsi un tableau synthétique des différences entre GEO et SEO :

Maintenant qu’on a éclairci ce qui distingue le SEO du GEO, voyons concrètement comment s’optimise un contenu pour plaire aux moteurs génératifs.

Comment optimiser son site en GEO ?

À ce stade, vous avez compris que le but du GEO n’est pas d’être bien placé, mais d’être repris. D’être intégré dans une réponse générée par une IA, que ce soit via ChatGPT Search, Perplexity, ou tout autre moteur conversationnel.

Nous allons donc maintenant parler des différentes dimensions à considérer si vous souhaitez être repris dans des moteurs génératifs. J’en avais déjà évoqué certains dans mon article sur le SEO (ou GEO) sur ChatGPT Search.

“On-site” GEO : Faire de son contenu une source exploitable

Quand on parle de contenu “consommable” pour une IA, deux notions deviennent clés : l’unité de sens et le repère de sens. Une unité de sens, c’est un bloc d’information autonome — une idée complète, formulée clairement, qui peut être comprise même sortie de son contexte. Un repère de sens, c’est un élément formel (titre, intertitre, puce, etc.) qui aide à signaler à l’IA — comme à l’utilisateur — ce que contient ce bloc. L’un structure le fond, l’autre balise la forme. Et c’est leur combinaison qui permet à un moteur génératif de capter, d’isoler et de réutiliser l’information.

On pourrait se demander s’il faut désormais écrire pour l’utilisateur ou pour les IA. Pour le moment, il faut faire les deux. Et la bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas forcément contradictoire.

Les modèles de langage comme ceux qui alimentent ChatGPT, Perplexity ou SGE ne cherchent pas un style littéraire (à tort je pense puisque cela n’invite pas à l’originalité et la créativité) ni une performance marketing. Ils cherchent de l’information, organisée et lisible. Ce que l’utilisateur attend aussi. Par exemple :

- un paragraphe = une idée ;

- un titre clair = un repère de sens ;

- des formats limpides (ex : liste) = une manière de découper visuellement l’information.

Ce sont des règles qu’on connaît en UX, mais qu’il faut aujourd’hui appliquer à la lettre si l’on veut que les IA s’y retrouvent.

Une étude publiée par Snowflake a d’ailleurs confirmé que la manière dont un texte est découpé — en “chunks” (morceaux) cohérents — influe directement sur sa capacité à être retrouvé et réutilisé par un moteur génératif. Plus vos unités de sens sont nettes, mieux elles sont comprises, extraites et réinjectées.

Autrement dit : la lisibilité n’est plus seulement une question d’expérience utilisateur. Elle est devenue une condition de diffusion.

Donc on revient aux fondamentaux :

- Utiliser un langage clair, sans jargon inutile ;

- Organiser ses idées avec logique ;

- Expliciter les liens entre les notions ;

- Et surtout, ne pas écrire comme si tout devait être lu en bloc. Parce que ce ne sera pas le cas.

Votre contenu sera, au mieux, repris morceau par morceau. À vous de faire en sorte que chaque morceau puisse tenir debout.

Mais bien structurer ne suffit pas. Encore faut-il choisir les bons formats — ceux que les moteurs génératifs reconnaissent, extraient et reformulent sans friction.

Certains formats fonctionnent mieux que d’autres. Parce qu’ils sont plus “attrapables”. Parce qu’ils répondent à une intention claire. Ou simplement parce qu’ils ont une structure stable, facilement interprétable. Ce n’est pas un scoop : dans la majorité des réponses générées par ChatGPT, Perplexity ou SGE, on retrouve toujours les mêmes types de blocs.

Parmi les formats les plus repris :

- une FAQ bien construite, avec une question claire et une réponse synthétique ;

- un tableau comparatif (ex : différences entre GEO et SEO) ;

- une définition courte, isolée, rédigée comme telle (“Le chunking, c’est…”),

- une procédure ou méthode structurée en étapes (“comment être cité par une IA en 4 points”) ;

- un résumé en bullet points ou une synthèse bien détachée en fin de section.

Ces formats ne remplacent pas le fond. Mais ils favorisent la réutilisation. Parce qu’ils offrent à l’IA une structure préexistante, lisible, qu’elle peut intégrer telle quelle ou adapter sans perte de sens.

Et dans une logique GEO, vous ne rédigez plus uniquement pour être exploré ou scrollé. Vous rédigez pour être intégré. Et ça change le type de contenu qui “fonctionne”.

Mentions, empreinte web et distribution : l’autre moitié du GEO

Dans une logique GEO (mais SEO aussi), ce n’est pas parce que vous produisez un bon contenu qu’il sera repris. Il faut aussi qu’il soit visible dans les bons endroits — ceux que les modèles de langage utilisent comme matière première.

Les IA génératives ne se contentent pas de crawler votre blog. Elles s’appuient sur des corpus larges, souvent issus de bases fiables, ouvertes, ou communautaires. Wikipédia, Reddit, Stack Overflow, forums spécialisés, sites éducatifs, blogs référents… Si votre nom, votre contenu ou votre entreprise n’apparaît nulle part ailleurs que sur votre site, vos chances d’être repris chutent.

Et ce qui compte dans ces environnements, ce ne sont pas forcément les liens (bien qu’on ne le sache pas réellement). Ce sont les mentions. C’est-à-dire le fait que votre nom, votre marque ou votre expertise soient cités dans un contexte cohérent, de manière récurrente, dans des sources considérées comme fiables ou représentatives d’un domaine.

Un moteur génératif ne va pas “cliquer sur un lien”. Il va capter des signaux faibles : qui est souvent cité sur ce sujet ? Par qui ? Dans quels contextes ? Ce travail d’ancrage sémantique — vous le construisez en multipliant les traces textuelles hors de votre site site.

Quelques pistes concrètes :

- écrire ou co-signer des articles sur des blogs tiers ou des médias spécialisés ;

- intervenir sur des plateformes à forte autorité (LinkedIn, Medium, Quora, Reddit… selon vos cibles) ;

- participer à des discussions ou des interviews publiées en ligne (podcasts transcrits, conférences documentées) ;

- être mentionné dans des études, newsletters ou agrégateurs influents dans votre secteur.

L’objectif n’est pas de faire du netlinking. L’objectif, c’est de faire exister votre entité dans l’écosystème informationnel. D’apparaître comme un point de référence — même sans lien.

Et cette logique de lisibilité ne vaut pas que pour ce que vous publiez vous-même. Elle vaut aussi pour la façon dont vous citez les autres. Une IA ne retiendra pas “selon une étude”. Elle retiendra une source claire, identifiée, et contextualisée : un auteur, un titre, une date, une publication. En citant proprement, vous contribuez à renforcer votre propre légitimité informationnelle — tout en facilitant la réutilisation de votre contenu. Autrement dit : citer, c’est aussi être lu. Y compris par une machine.

GEO technique (ou off-site) : ce que l’IA ne voit pas, elle ne peut pas citer

J’ai beaucoup évoqué l'optimisation des contenus structurés, lisibles et bien écrit. Mais aucun moteur, aussi intelligent soit-il, ne peut réutiliser un contenu qu’il ne voit pas, ne comprend pas ou n’arrive pas à structurer.

Et c’est là que la couche technique entre en jeu.

Indexabilité et GEO

Première évidence : si votre contenu n’est pas explorable, il est invisible. Et s’il est invisible, il ne sera jamais repris.

Alors vérifiez que votre fichier robots.txt permet l’exploration des robots ou au contraire que vous les bloquez si vous ne souhaitez pas être ingéré dans des LLM et/ou cités dans des réponses de moteurs génératifs. Vous pouvez consulter mon article Comment bloquer ChatGPT sur mon site ? à ce sujet.

Les points de vigilance sont ainsi les mêmes qu’en SEO classique :

- un fichier robots.txt trop restrictif qui bloque les agents utilisateurs ;

- des balises meta name="robots" content="noindex" ou noarchive ;

- des erreurs de code qui empêchent le chargement du contenu ;

- des contenus disponibles uniquement via des interfaces utilisateurs (ex. : contenus derrière une authentification).

Structure HTML : segmenter pour être compris

J’évoquais plus haut la manière dont les crawlers des moteurs de recherche génératifs semblaient découper le contenu en morceaux (chunks) qu’ils indexent, classent puis ré-injectent dans une réponse. Une des façons de “simplifier” leur travail et de rendre le vôtre segmentable est donc d’implémenter un balisage sémantique structuré et pertinent.

Une hiérarchie bien formée permet :

- de mieux contextualiser chaque section (ex. : “avantages”, “définition”, “exemples”) ;

- d’améliorer la pertinence des extractions (par titre ou par bloc de liste) ;

- d’éviter les “effets de patch” où des éléments mal rangés sont sortis de leur contexte.

Voici les balises les plus utiles :

- H1 > H2 > H3… : hiérarchie des idées, indispensable ;

- section, article, aside, main : organisation logique du contenu dans le DOM ;

- ul, ol, dl : structuration des listes, avantages, étapes, définitions ;

- strong, em, blockquote : signalisation d’un contenu clé ou d’une citation.

À l’inverse :

- ne noyez pas vos paragraphes dans des <div> sans signification ;

- évitez les structures imbriquées trop profondes, difficiles à parser ;

- ne dupliquez pas des IDs ou des balises inappropriées pour de la mise en forme.

Ainsi, une page correctement balisée devrait être plus facilement citée (en tout cas une partie de la page) dans des réponses de moteurs génératifs.

Rendu du contenu : encore un point noir pour Javascript

L’un des pièges classiques côté technique, c’est de supposer que ce que vous voyez dans votre navigateur est aussi visible pour un moteur génératif. Ce n’est pas toujours le cas. J’en parlais beaucoup dans le cas du SEO sur Javascript, mais cette nouvelle génération de moteurs de recherche est pire.

Je rappelle le processus d’exploration (crawling) de Google sur un site en Javascript :

- Google télécharge le document HTML ;

- Il observe qu’une partie du contenu n’est accessible qu’après l’exécution de Javascript ;

- Il télécharge le fichier CSS puis le fichier JS ;

- Google appelle alors le Google WRS (Web Rendering Service) qui va s’occuper de parser, compiler et exécuter le Javascript ;

- Ensuite le WRS effectue le rendering afin d’obtenir un document complet qui peut ensuite être indexé.

Ce composant Google WRS qui est dédié à l’exécution de Javascript permet à Google de ne pas être si mauvais pour comprendre un site construit sur un framework en Javascript.

Le souci est que les systèmes que l’on retrouve chez les moteurs génératifs n’embarquent pas une solution similaire à Google WRS et ne sont donc pas en mesure d’exécuter du Javascript. Ainsi, si votre contenu est injecté dynamiquement, il est potentiellement invisible.

Voici les cas fréquents où cela pose problème :

- contenu affiché via un onglet ou un accordéon JS, sans présence dans le HTML initial ;

- pages en full JS (React, Vue, Angular) sans rendu côté serveur (pas de SSR ou de SSG) ;

- blocs de texte chargés en AJAX après l’interaction de l’utilisateur, parfois même déclenchés au scroll.

Je vous conseille de lire mon guide Javascript SEO : le guide complet pour un bon référencement naturel qui vous partage quelques astuces déjà qui devraient améliorer l’exploration et l’indexabilité de votre site en Javascript y compris pour le GEO. Et en lecture complémentaire je vous invite à lire mon article sur le SSR qui apparaît d’autant plus important aujourd’hui avec le GEO.

Performance et vitesse de chargement

À ce jour, on ne dispose pas de preuve formelle que la vitesse de chargement d’une page influence sa reprise par des moteurs génératifs comme ChatGPT Search ou Perplexity. Néanmoins, si l’on considère leur mode de fonctionnement — et notamment les délais attendus dans une interface conversationnelle — il serait étonnant que la performance ne joue aucun rôle.

Un moteur génératif connecté au web, pour produire une réponse, enchaîne plusieurs opérations : formulation de la requête, exploration d’un index, chargement des pages ou d’APIs externes, extraction de l’information utile, reformulation. Ce processus doit rester fluide. Si une page met trop de temps à charger ou se révèle instable, il est plausible qu’elle soit simplement ignorée au profit d’une source plus rapide.

Cela ne signifie pas que la vitesse est un critère de classement à proprement parler. Mais dans une logique de sélection en temps réel, la lenteur peut devenir un facteur d’exclusion silencieux.

Quelques leviers simples à considérer :

- Optimiser les médias (compression, formats modernes comme WebP) ;

- Réduire les scripts superflus (JS/CSS inutiles, trackers) ;

- Assurer un rendu rapide du contenu principal, même si le reste charge ensuite ;

- Choisir un hébergement rapide, idéalement proche géographiquement de vos utilisateurs.

L’objectif n’est pas de viser un score parfait sur PageSpeed ou n’importe quel autre outil. C’est de garantir que votre contenu soit lisible, rapidement, sans friction. Parce qu’un contenu trop lent… est un contenu qui risque de ne jamais être vu.

Conclusion : GEO et SEO, une même logique pour des moteurs différents

Le GEO n’est pas un “nouveau SEO” qu’il faudrait opposer à l’ancien monde. C’est l’adaptation naturelle de nos pratiques d’optimisation à un nouveau format de restitution. Un moteur génératif ne fonctionne pas comme un moteur de recherche classique, mais il poursuit la même finalité : proposer la meilleure réponse possible à une question donnée.

Cela implique de repenser la manière dont on structure l’information, dont on cite ses sources, dont on organise la lisibilité de ses contenus afin de gagner en visibilité. Cela demande aussi de sortir d’une logique de positionnement pour entrer dans une logique d’utilité.

En réalité, GEO et SEO ne s’annulent pas. Ils se complètent. Et le contenu qui performe demain sera celui qui coche les exigences des deux mondes : être visible, compréhensible, fiable, et réutilisable.

L’enjeu n’est pas de choisir entre SEO et GEO. L’enjeu, c’est d’apprendre à produire des contenus capables de traverser les formats, les canaux, et les interfaces. Des contenus pensés pour la recherche, quelle que soit la forme qu’elle prendra demain.

Une checklist GEO actionnable

Si vous souhaitez aligner vos contenus avec les exigences du GEO, voici quelques points concrets à vérifier :

- relire vos contenus avec l’œil d’une IA : une idée par paragraphe, un titre pour chaque bloc, un format clair ;

- clarifier vos repères de structure : titres hiérarchisés, listes, tableaux, résumés intermédiaires ;

- vérifier la qualité rédactionnelle : lisibilité, simplicité, précision ;

- citer vos sources de manière explicite : auteur, titre, date, publication (pas "une étude dit que...") ;

- contrôler le fichier robots.txt pour ce que vous rendez ou non accessible aux IA ;

- structurer votre code HTML avec des balises sémantiques (<section>, <article>, <main>, etc.) ;

- vous assurer que votre contenu est présent dans le HTML initial (et non chargé dynamiquement) ;

- optimiser le chargement du contenu principal : médias compressés, scripts allégés, hébergement rapide ;

- mettre à jour vos pages stratégiques pour qu’elles restent actuelles dans les bases indexées ;

- diversifier vos points de présence : mentions, publications invitées, forums, sites spécialisés.

Pas besoin de tout faire d’un coup. Mais plus vous alignez vos contenus avec ces principes, plus vous maximisez vos chances d’être repris, synthétisé et cité par les moteurs génératifs.

Partagez votre avis, vos questions, vos recommandations ci-dessous